文╱编辑部 图╱法心 长庆大安禅师,唐代僧,师承百丈怀海禅师,曾助同参灵祐禅师创建沩山道场,并继主沩山法席。晚年受请住持福州怡山,建寺弘法,于闽地垂化近二十载。五代年间寺院更名「长庆院」,故世称「长庆大安」。 得法百丈 躬助沩山 唐贞元九年(793),师出生于福州福唐县一户学佛人家,俗姓陈,幼年入道,于黄檗山出家,听习律乘;二十四岁于建州浦城县乾元寺受具足戒。 一日,师暗自思惟:「我虽勤苦,而未闻玄极之理。」于是决定孤身游历四方参学。行经上元(今南京)时,遇一老父,对师说:「师往南昌,当有所得。」师便往南昌而行。至洪州(今江西)时,在一寺院偶闻行脚僧举述百丈怀海禅师一二句法语,当下略有所悟,旋即前往百丈座下参礼。 师来到百丈山,亲见法筵鼎盛,深感欣慕向往,于是恳切向百丈禅师顶礼请法,问道:「学人欲求识佛,如何是佛?」百丈禅师答:「大似骑牛觅牛。」师又问:「识得后如何?」百丈禅师说:「如人骑牛至家。」师再请问:「未审始终如何保任,则得相应去?」百丈禅师开示:「譬如牧牛之人,执鞭视之,不令犯人苗稼。」师听闻此语,当下领会个中玄旨,直下承担,从此顿息万缘,不再驰求。 大安禅师勤奋刻苦,平日少言语,亦不拘执经论、与人辩论玄义;白天在寺院发心,承担多项坡事,夜晚则在山林间勤苦修行,保任心地。 其后,师之同参灵祐禅师,受百丈禅师之命,前往沩山创建道场,师亦随至沩山共相协助。最初十余年间,僧众人数尚少,大安禅师便亲自执作各项劳务,躬耕助道,日夜勤苦,未尝休息也不觉疲倦。灵祐禅师见状,请师略为减少些劳务,稍事休息,师却说:「待和尚观五百众,安则休也。」一段时间后,前来沩山参问修行的僧众果达五百人。大安禅师遂将寺中劳务顿然放下,用功专修,或在房廊间结跏趺坐,寂然不动;或往山林洞窟中禅修,一去便是十余日。师在沩山三十余年,夜里常在禅堂第二、第三座间静坐用功。曾有僧人见师于静坐时身放光明,众人皆惊叹道:「定光佛矣!」 继主沩山 弘演禅法 会昌五年(845),武宗下诏灭佛,众多僧尼被迫还俗,师独自隐居于岩穴中。至宣宗即位后,兴复佛寺,师即出山,居道州开元寺。灵祐禅师圆寂后,沩山徒众祈请大安禅师继主沩山法席,师便于咸通元年(860)回到潭州(今湖南长沙),住持沩山,弘扬禅法,接引学人。 师曾上堂开示大众:「汝诸人总来就安,求觅什么?若欲作佛,汝自是佛。担佛傍家走,如渴鹿趁阳焰相似,何时得相应去?汝欲作佛,但无许多颠倒攀缘、妄想恶觉、垢净众生之心,便是初心正觉佛,更向何处别讨所以?」师进一步举自身修行历程,提示大众用功入手处:「安在沩山三十来年,吃沩山饭,屙沩山屎,不学沩山禅,祇看一头水牯牛,若落路入草,便把鼻孔拽转来,才犯人苗稼,即鞭挞。调伏既久,可怜生受人言语,如今变作个露地白牛,常在面前,终日露迥迥地,趁亦不去。汝诸人各自有无价大宝,从眼门放光,照见山河大地;耳门放光,领采一切善恶音响,如是六门,昼夜常放光明,亦名放光三昧。汝自不识取,影在四大身中,内外扶持,不教倾侧。如人负重担,从独木桥上过,亦不教失脚,且道是什么物任持,便得如是,且无丝发可见,岂不见志公和尚云:『内外追寻觅总无,境上施为浑大有。』珍重!」 重兴怡山 垂化闽地 咸通七年(866),福建观察使李景温礼请大安禅师返回福州,住持怡山,当时师已年逾七十。怡山顶上原有一寺,为梁朝炼丹士王霸所居,于隋末战乱中倾毁;师领众重修道场(初名怡山禅院,唐末五代时更名为长庆院),僧徒达千人,大乘禅法遂兴盛于此地。此后十年间,朝廷先后敕赐「延寿禅院」之名,及赐大安禅师紫衣与「延圣大师」之号,表彰师之弘化盛德。 乾符二年(875),黄巢之乱爆发,当时民变四起,人心惶惶。曾有僧问大安禅师:「黄巢军来,和尚向什么处回避?」师答:「五蕴山中。」僧再问:「忽被捉着时作么生?」师淡然道:「恼乱将军,恼乱将军。」 又有僧问师:「此阴已谢,彼阴未生时,其中事如何?」师反问:「此阴未谢时,阿那个是大德?」对方答不上来,只说:「不会。」师便说:「此阴未谢尚不会,问与么时事作什么?」 曾有学人向师请益,问道:「佛在何处?」师答:「不离心。」又问:「双峰上人,有何所得?」师答:「法无所得。设有所得,得本无得。」 中和三年(883),师重游黄檗旧地,才出山门,法堂之大梁忽然折断,师默然不语,返回延寿禅院。是年十月,师于怡山方丈室垂足叠掌,安然示寂,世寿九十一,僧腊六十七。朝廷追諡「圆智大师」,起塔于长庆楞伽山,塔号「证真」。嗣法弟子有大随法真禅师等十人。 |

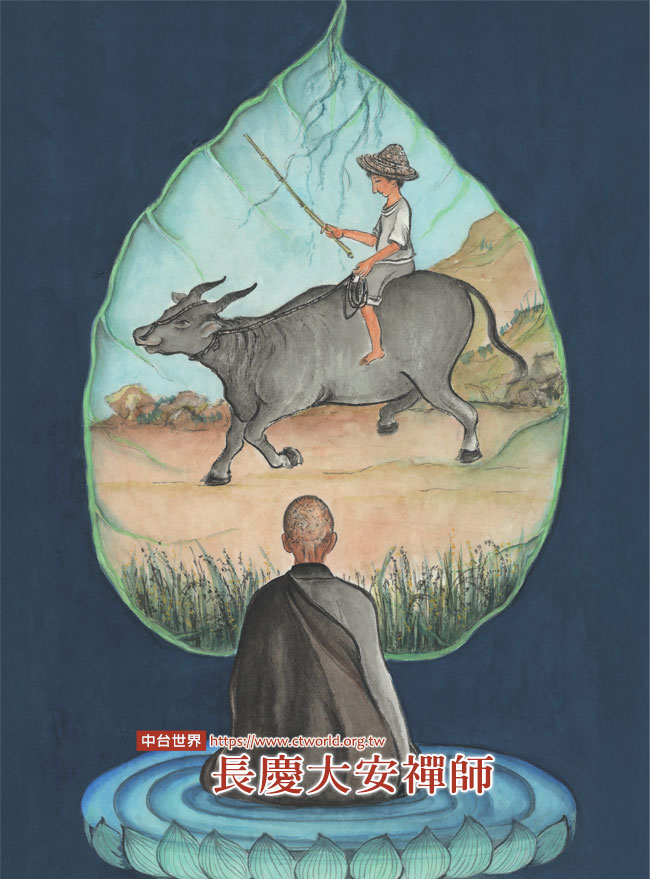

单元首页